Der Kalksburger Park (1804)

Daten zum Objekt

Objektdaten

Bild

Personen

Bauwerke

Organisationen

Ereignisse

Erinnerung

QR-Code

| Art des Objekts

|

Grünfläche

|

| Datum vonDatum (oder Jahr) von

|

1792

|

| Datum bisDatum (oder Jahr) bis

|

|

| Name seitDatum (Jahreszahl), seit dem der Name besteht

|

|

| Andere BezeichnungAndere Bezeichnung für diesen Eintrag

|

|

| Frühere BezeichnungFrühere Bezeichnung für diesen Eintrag

|

|

| Spätere BezeichnungSpätere Bezeichnung für diesen Eintrag ᵖ

|

|

| Benannt nach

|

Kalksburg

|

| Bezirk

|

23

|

| Prominente BewohnerWichtige Personen mit Bezug zum Objekt oder Bauwerk

|

|

| Besondere BauwerkeWichtige Bauwerke mit Bezug zum Objekt

|

|

| Wien Geschichte WikiIdentifier/Persistenter URL zur Seite ᵖ

|

24966

|

| GNDGemeindsame Normdatei

|

|

| WikidataIDID von Wikidata

|

|

| Siehe auchVerweist auf andere Objekte im Wiki ᵖ

|

|

| RessourceUrsprüngliche Ressource ᵖ

|

Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien

|

| Export

|

RDF RDF

|

| Recherche

|

|

Letzte Änderung am 21.05.2024 durch WIEN1.lanm09fri

| BildnameName des Bildes

|

Kalksburg Gaheis.jpg

|

| BildunterschriftInformation, die unterhalb des Bildes angezeigt werden soll

|

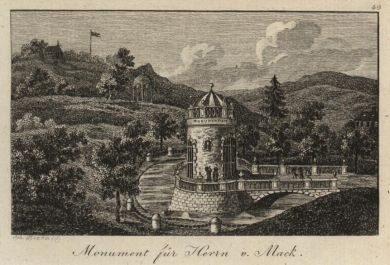

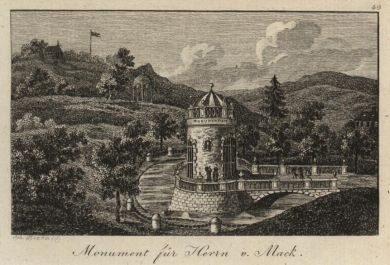

Der Kalksburger Park (1804)

|

Kalksburger Park (23.). Den Besitz der Jesuiten (1609-1773) erwarb nach der Ordensauflösung Karoline Trautson von der Staatsgüterdirektion und baute sich in dieser Gegend (die sie rousseauisch "Mon Perou" [als Metapher für eine glückliche Wildnis] nannte, ein Landhaus. 1792 erwarb Franz Ritter von Mack den Besitz, ließ ihn mit einer Gartenmauer umgeben und im großen wie im kleinen Garten (letzterer am nördlichen Liesingbachufer) eine Reihe von Staffagebauten errichten. Im großen Garten waren dies das sogenannte Monument, die Einsiedelei, der chinesische Tempel, der Dianatempel und die Gedenkstätte von Marie Christine (Gattin Herzogs Alberts von Sachsen-Teschen), im kleinen ein Holländisches Haus (mit dem sogenannten Apostelkeller), eine Freundschaftsvase (1787), ein Denkmal mit zwei jungen Priesterinnen und das Steinhaus. Aus dem Jahr 1802 ist eine ausführliche Beschreibung von Gaheis erhalten.

Quellen

Literatur

- Géza Hajós: Romantische Gärten der Aufklärung. 1989, S. 193 ff.