Oskar Sonnlechner

Oskar Sonnlechner, * 10. November 1868 Gaya/Kyjov Mähren als Oskar Sonnenschein, † 28. Juni 1936 Wien. Fabrikant, Ingenieur, Schriftsteller

Biografie

Sonnenschein wurde am 10. November 1868 als Sohn von Max und Pauline, geborene Spitzer, in der mährischen Kleinstadt Gaya geboren. Die Familie Sonnenschein entstammte der lokalen jüdischen Gemeinde. Sie hatte in der Kleinstadt Familiantenstatus. Bereits sein Großvater Abraham gründete eine Rollgerstefabrik. Die ab 1869 mit einer Zweigniederlassung in Wien-Fünfhaus, Stadiongasse 1 (ab 1873 in der Leopoldstadt, Lilienbrunngasse 18) und einem Vertrieb bis Graz und Marburg/Maribor operierende Firma bildete den Nukleus für die beruflichen Aktivitäten der Elterngeneration von Oskar Sonnenschein. Sein Vater Max (später Sonnlechner) baute im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in Wien und Niederösterreich ein bedeutendes Handelsunternehmen sowie eine Maschinenfabrik, die Marchegger Machinenfabrik, auf. Oskar Sonnenschein trat am 6. Juni 1893, damals als Leutnant in Diensten des k.u.k. Militärs stehend, aus der Wiener israelitischen Kultusgemeinde aus.[1] Am 18. November 1903 ließ er sich evangelisch (AB) taufen. Im selben Jahr erfolgte die Umbenennung von Sonnenschein in Sonnlechner.

Beruflicher Werdegang

Oskar Sonnlechner leitete gemeinsam mit seinem Vater die Marchegger Maschinenfabrik. Diese Leitung gab er 1909 auf.[2] 1910 gründete er ein "Maschinen-Technisches Bureau", das mit Maschinen und technischem Zubehör handelte. Dieses Büro übernahm ab 1912 die alleinige Vertretung der Benz-Gaggenauer Nutzfahrzeuge in Österreich.[3] In diesem Jahr übernahm Benz & Cie. den Standort Gaggenau komplett von Bergmann Industriewerke. Bereits 1907 hatte man dort den LKW und Omnibusbau konzentriert. 1913 wurde Sonnlechner zum Geschäftsführer der nunmehrigen Firma Österreichische Benz-Gaggenau, Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in Wien 4., Wiedner Gürtel 28.[4] Sonnlechner tritt im Jänner 1926, als Benz mit Daimler fusionierte, als Liquidator der Firma auf.[5]

1921 meldete er in den USA ein Patent für einen "Apparatus for measuring the useful load in spring vehicles" an, das 1922 veröffentlicht wurde.[6] 1927 beantragte er in Deutschland ein Patent für ein "Verfahren und Vorrichtung zur Kühlung von Räumen".[7]

Programm 'Balkania'

Im März 1916, kurz nach dem Eintritt Bulgariens in den Ersten Weltkrieg auf der Seite der Zentralmächte, wandte sich Oskar mit seinem Vater Max an das k.k. Handelsministerium. Selbigem stellten die beiden eine von kaufmännischem Geist inspirierte gesellschaftliche Unternehmung für die Schaffung einer permanenten, den Charakter eines Musterlagers tragenden Industrie- und Gewerbeausstellung in Sofia vor. Die freundschaftlichen Beziehungen zu Bulgarien sollten wirtschaftlich genutzt werden. Man wollte die bulgarische Bevölkerung wirtschaftlich und gesellschaftlich an Österreich-Ungarn binden. Das Programm mit dem Namen 'Balkania' gedieh im Planungsstadium rasch. Verhandlungen wurden auf Ministerebene geführt. Max Sonnlechner rührte im Niederösterreichischen Gewerbeverein die Werbetrommel dafür und sprach auch mit Unterstützung des k.k. Handelsministeriums mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten. Die Entwürfe für einen Industriepalast in Sofia waren gezeichnet, Verhandlungen über das Grundstück dafür begonnen. Kriegsbedingt scheiterte das Projekt aber schlussendlich.[8].

Bekanntheit erlangte der passionierte Jäger Sonnlechner allerdings als Autor von Kurzgeschichten und Romanen, die er zumeist im Verlag Reclam in Leipzig publizierte:

Werke

- Hochwaldrauschen. München: Rösl & Cie 1922

- Grüne Tage, grüne Nächte: Hochwaldrauschen. Ein Buch von Menschen, die der Liebe wert (Erzählungen) Band 2. Leipzig: Ph. Reclam jun. 1926

- Die vorletzte Liebe der schönen Frau Erzsébet. Leipzig: Reclam 1929

- Die ewige Wahrheit: Ein Buch von der Liebe, das Frauen nicht verstehen. Leipzig: Reclam 1931

- Nur ein Soldat. Leipzig: Reclam 1934

Quellen

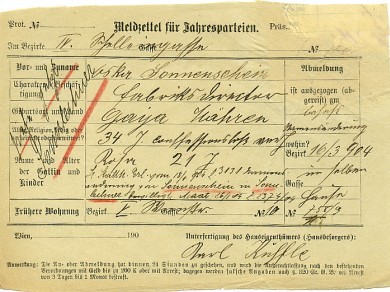

- WStLA, BPD Wien: Historische Meldeunterlagen, Oscar Sonnlechner.

- WStLA, Handelsgericht, B76, A17/81

- WStLA, Nachlass Fritz Solt

- Österreichisches Staatsarchiv, HHStA, Administrative Registratur, Fasz. 78, K. 3, Zl. 36 132 (Programm 'Balkania').

Literatur

- Roumiana Preshlenova, Die Öffentlichkeit im Krieg: Initiativen für engere Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Bulgarien im Ersten Weltkrieg. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 51 (2004), S. 337-346

Weblinks

Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft

Einzelnachweise

- ↑ Anna L. Staudacher, «...meldet den Austritt aus dem mosaischen Glauben»: 18000 Austritte aus dem Judentum in Wien, 1868-1914: Namen - Quellen. Wien: Peter Lang Frankfurt/M 2009, S. 567

- ↑ ÖNB ANNO: Volksbote, 17. September 1909, Seite 4

- ↑ ÖNB ANNO: Allgemeine Automobil-Zeitung, 26. Mai 1912, Seite 45

- ↑ ÖNB ANNO: Österreichische Fahrrad- und Automobil-Zeitung, 15. Dezember 1913, Seite 9

- ↑ ÖNB ANNO: Wiener Zeitung, 14. Jänner 1926, Seite 8

- ↑ Patent US1432631

- ↑ Patent DE468235C

- ↑ Roumiana Preshlenova, Die Öffentlichkeit im Krieg: Initiativen für engere Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Bulgarien im Ersten Weltkrieg. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 51 (2004), S. 337-34