Die Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts entstanden in enzyklopädischer Tradition als Versuch, den Fortschritt der Menschheit in einer Gesamtschau zu dokumentieren. Dies zu leisten, war zunächst den Metropolen London (1851, 1862) und Paris (1855, 1867) vorbehalten. Die fünfte Weltausstellung fand vom 1. Mai bis 31. Oktober 1873 in Wien und damit erstmals im deutschsprachigen Raum statt.

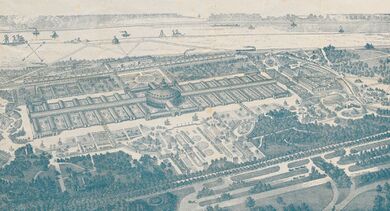

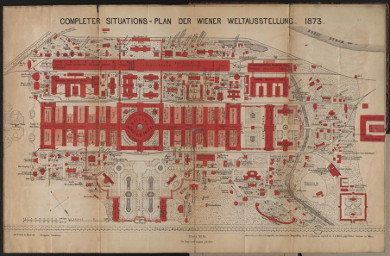

Sie wurde – nach einer Standortdebatte, in der auch der Paradeplatz beim heutigen Rathaus gute Chancen hatte – in der Krieau auf einem Gelände von etwa 233,5 Hektar abgehalten und stand unter der Leitung von Wilhelm Freiherr von Schwarz-Senborn. Das in Wien bereitgestellte Areal im Prater war damit etwa fünfmal größer als das Gelände der Weltausstellung auf dem Champ de Mars in Paris fünf Jahre zuvor.

Nach kaiserlichem Beschluss entstand in nur 21 Monaten eine Planstadt gewaltigen Ausmaßes im Prater. Das größte Gebäude war der fast ein Kilometer lange Industriepalast mit der zentralen Rotunde. Diese blieb - bis sie 1937 niederbrannte - ein neues Wahrzeichen Wiens. Außerdem entstanden rund 200 kleinere Gebäude und Pavillons in den verschiedenen Landesstilen, in denen insgesamt rund 53.000 internationale Aussteller ihre Erzeugnisse präsentierten. Die hierzu notwendigen, umfangreichen verkehrstechnischen und sanitären Infrastrukturmaßnahmen glichen denen einer Kleinstadt. Zugleich wurde Schwarz-Senborn ermächtigt, einen grundlegenden Um- und Ausbau des angrenzenden Wurstelpraters durchzuführen. Der alteingeführte Ort für Erholung und Vergnügungen sollte den modernen Anforderungen einer Weltausstellung entsprechen und nach der Regulierung in „Volksprater“ umbenannt werden.

Der Universalitätsanspruch der Weltausstellung fand seine Entsprechung in einer Zusammenschau von Industrie, Landwirtschaft und Kultur auf einer überbauten Fläche von 116.342 Quadratmetern. Die Ausstellung unterteilte sich in 26 Abteilungen und 174 Sektionen, worin sich bereits die enorme Spezialisierung spiegelt.

Räumlich fasste man vier große Themenblöcke zusammen: Landwirtschaft und Rohprodukte in den Agrikulturhallen; Technik, Produktionsanlagen und Motoren in der Maschinenhalle; handwerkliche, gewerbliche und industrielle Produkte im Industriepalast sowie Kunst in einer eigener Halle.

In die Geschichte der Weltausstellungen konnte sich Wien nicht mit einer epochemachenden technologischen Erfindung einschreiben. Neue Maßstäbe setzte aber der Übergang von der Universalausstellung unter einem Dach hin zu einem weitläufigen Pavillonsystem. Ein je eigenes Areal war bäuerlichen Häusern aus verschiedenen Teilen der Monarchie und Schulgebäuden aus aller Welt vorbehalten. Der große Bereich zum Bildungswesen mit einer weitreichenden Darstellung verschiedener Schulformen und Bildungseinrichtungen kann als eigentliches Novum der Wiener Weltausstellung gelten. Hier wurde in einer eigenen Sektion erstmals auch die Frauenarbeit behandelt. Wenngleich die Präsentation selbst kaum Innovationen bereithielt, so wurde das brisante Zeitthema der Frauenemanzipation zumindest ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gerückt.

Mehrere Hotels, die für die Weltausstellung errichtet worden waren, wurden anschließend für andere Zwecke genutzt (zum Beispiel das Hotel Austria als Polizeidirektion; das Hotel Britannia als Justizministerium bzw. Fernmeldeamt oder das Hotel Donau als Wiener Staatsbahndirektion und später als Bundesbahndirektion Wien der Österreichischen Bundesbahnen); die Rotunde wurde für Ausstellungen und Veranstaltungen, ab 1921 für die Wiener Messe genutzt.

Die folgende interaktive Karte verortet einige der ehemaligen Gebäude der Weltausstellung 1873. Ein Klick auf die Pins führt zu weiteren Informationen.

Die Karte wird geladen …

{"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"600px","centre":{"text":"","title":"","link":"","lat":48.211385,"lon":16.409029,"icon":""},"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":true,"static":false,"zoom":16,"defzoom":14,"layers":["BasemapAT.basemap","BasemapAT.grau"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":true,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":true,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":[],"clicktarget":"","GeoJsonSource":null,"GeoJsonRevisionId":null,"imageLayers":[],"locations":[{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Rotunde\" title=\"Rotunde\"\u003ERotunde\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Datei:Rotunde.jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"Rotunde.jpg\" src=\"/images/thumb/8/81/Rotunde.jpg/150px-Rotunde.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"114\" srcset=\"/images/thumb/8/81/Rotunde.jpg/225px-Rotunde.jpg 1.5x, /images/thumb/8/81/Rotunde.jpg/300px-Rotunde.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"297\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EDie \u003Ca href=\"/Rotunde\" title=\"Rotunde\"\u003ERotunde\u003C/a\u003E war das zentrale Geb\u00e4ude der Wiener Weltausstellung von 1873.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Rotunde\n","link":"","lat":48.211385,"lon":16.409029,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Japanischer_Garten_(2)\" title=\"Japanischer Garten (2)\"\u003EJapanischer Garten\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HMW_204817.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301121359\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HMW 204817.jpg\" src=\"/images/thumb/5/5e/HMW_204817.jpg/150px-HMW_204817.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"107\" srcset=\"/images/thumb/5/5e/HMW_204817.jpg/225px-HMW_204817.jpg 1.5x, /images/thumb/5/5e/HMW_204817.jpg/300px-HMW_204817.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"278\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EDer \u003Ca href=\"/Japanischer_Garten\" title=\"Japanischer Garten\"\u003EJapanische Garten\u003C/a\u003E wurde gemeinsam mit mehreren kleinen Geb\u00e4uden, darunter ein Japanisches Gartenhaus, anl\u00e4sslich der Weltausstellung 1873 angelegt.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Japanischer Garten\n","link":"","lat":48.209794,"lon":16.410639,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Achmedbrunnen\" title=\"Achmedbrunnen\"\u003EAchmedbrunnen\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HMW_204813.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301120743\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HMW 204813.jpg\" src=\"/images/thumb/5/5a/HMW_204813.jpg/150px-HMW_204813.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"208\" srcset=\"/images/thumb/5/5a/HMW_204813.jpg/225px-HMW_204813.jpg 1.5x, /images/thumb/5/5a/HMW_204813.jpg/300px-HMW_204813.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"540\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EDer Achmedbrunnen (offiziell \"Fontaine Sultan Achmed II.\") war eine Kopie des Brunnens f\u00fcr Sultan Ahmed II. in Istanbul.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Achmedbrunnen\n","link":"","lat":48.210627,"lon":16.413898,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Cercle_Oriental\" title=\"Cercle Oriental\"\u003ECercle Oriental\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HMW_204816.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301121023\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HMW 204816.jpg\" src=\"/images/thumb/9/9b/HMW_204816.jpg/150px-HMW_204816.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"101\" srcset=\"/images/thumb/9/9b/HMW_204816.jpg/225px-HMW_204816.jpg 1.5x, /images/thumb/9/9b/HMW_204816.jpg/300px-HMW_204816.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"263\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EIm Cercle Oriental befand sich das B\u00fcro des Comit\u00e9s f\u00fcr den Orient und Ost-Asien.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Cercle Oriental\n","link":"","lat":48.20973,"lon":16.411216,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Deutscher_Unterrichtspavillon\" title=\"Deutscher Unterrichtspavillon\"\u003EDeutscher Unterrichtspavillon\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HMW_204834.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301121859\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HMW 204834.jpg\" src=\"/images/thumb/2/2d/HMW_204834.jpg/150px-HMW_204834.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"100\" srcset=\"/images/thumb/2/2d/HMW_204834.jpg/225px-HMW_204834.jpg 1.5x, /images/thumb/2/2d/HMW_204834.jpg/300px-HMW_204834.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"259\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EIm \u003Ca href=\"/Deutscher_Unterrichtspavillon\" title=\"Deutscher Unterrichtspavillon\"\u003EDeutschenUnterrichtspavillon\u003C/a\u003E pr\u00e4sentierten sich Unterrichtsbeh\u00f6rden der einzelnen Staaten des deutschen Kaiserreiches.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Deutscher Unterrichtspavillon\n","link":"","lat":48.214466,"lon":16.409902,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Els%C3%A4sser_Bauernhaus\" title=\"Els\u00e4sser Bauernhaus\"\u003EEls\u00e4sser Bauernhaus\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HMW_204825.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301120418\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HMW 204825.jpg\" src=\"/images/thumb/f/f9/HMW_204825.jpg/150px-HMW_204825.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"99\" srcset=\"/images/thumb/f/f9/HMW_204825.jpg/225px-HMW_204825.jpg 1.5x, /images/thumb/f/f9/HMW_204825.jpg/300px-HMW_204825.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"257\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EDas \u003Ca href=\"/Els%C3%A4sser_Bauernhaus\" title=\"Els\u00e4sser Bauernhaus\"\u003EEls\u00e4sser Bauernhaus\u003C/a\u003E beinhaltete ein deutsches Restaurant.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Els\u00e4sser Bauernhaus\n","link":"","lat":48.212112,"lon":16.41464,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Persisches_Haus\" title=\"Persisches Haus\"\u003EPersisches Haus\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HMW_204811.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301120112\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HMW 204811.jpg\" src=\"/images/thumb/7/7b/HMW_204811.jpg/150px-HMW_204811.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"200\" srcset=\"/images/thumb/7/7b/HMW_204811.jpg/225px-HMW_204811.jpg 1.5x, /images/thumb/7/7b/HMW_204811.jpg/300px-HMW_204811.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"520\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EDas \u003Ca href=\"/Persisches_Haus\" title=\"Persisches Haus\"\u003E\"Persische Haus\"\"wurde\u003C/a\u003E anl\u00e4sslich der Weltausstellung 1873 in der N\u00e4he des \u003Ca href=\"/Cercle_Oriental\" title=\"Cercle Oriental\"\u003ECercle Oriental\u003C/a\u003E in der ersten Zone des Weltausstellungsgel\u00e4ndes errichtet.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Persisches Haus\n","link":"","lat":48.209665,"lon":16.411237,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Russischer_Kaiserpavillon\" title=\"Russischer Kaiserpavillon\"\u003ERussischer Kaiserpavillon\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HMW_204840.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301121951\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HMW 204840.jpg\" src=\"/images/thumb/c/c3/HMW_204840.jpg/150px-HMW_204840.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"101\" srcset=\"/images/thumb/c/c3/HMW_204840.jpg/225px-HMW_204840.jpg 1.5x, /images/thumb/c/c3/HMW_204840.jpg/300px-HMW_204840.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"262\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EDer \u003Ca href=\"/Russischer_Kaiserpavillon\" title=\"Russischer Kaiserpavillon\"\u003ERussische Kaiserpavillon\u003C/a\u003E war innen pr\u00e4chtig ausgestattet. Daneben befanden sich zwei \"russische Zelte\".\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Russischer Kaiserpavillon\n","link":"","lat":48.210316,"lon":16.410366,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Schaubude_f%C3%BCr_die_Zweik%C3%B6pfige_Nachtigall\" title=\"Schaubude f\u00fcr die Zweik\u00f6pfige Nachtigall\"\u003ESchaubude f\u00fcr die Zweik\u00f6pfige Nachtigall\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HP_000016_00011_00003.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301115706\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HP 000016 00011 00003.jpg\" src=\"/images/thumb/e/ef/HP_000016_00011_00003.jpg/150px-HP_000016_00011_00003.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"143\" srcset=\"/images/thumb/e/ef/HP_000016_00011_00003.jpg/225px-HP_000016_00011_00003.jpg 1.5x, /images/thumb/e/ef/HP_000016_00011_00003.jpg/300px-HP_000016_00011_00003.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"371\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EAufgetreten sind hier die als \"Zweik\u00f6pfige Nachtigall\" (\"Two-headed Nightingale\") bezeichneten \"siamesischen\" Zwillinge Millie und Christine (Christie) McKoy.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Schaubude f\u00fcr die Zweik\u00f6pfige Nachtigall\n","link":"","lat":48.210726,"lon":16.404573,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Schwarzw%C3%A4lder_Uhrenhaus\" title=\"Schwarzw\u00e4lder Uhrenhaus\"\u003ESchwarzw\u00e4lder Uhrenhaus\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HMW_204822.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301121526\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HMW 204822.jpg\" src=\"/images/thumb/9/93/HMW_204822.jpg/150px-HMW_204822.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"103\" srcset=\"/images/thumb/9/93/HMW_204822.jpg/225px-HMW_204822.jpg 1.5x, /images/thumb/9/93/HMW_204822.jpg/300px-HMW_204822.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"268\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EDas Haus war eine Nachbildung einer jener b\u00e4uerlichen Wohnst\u00e4tten, in denen im Schwarzwald die Uhren-Industrie betrieben wurde.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Schwarzw\u00e4lder Uhrenhaus\n","link":"","lat":48.213383,"lon":16.409832,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Schwedischer_Jagdpavillon\" title=\"Schwedischer Jagdpavillon\"\u003ESchwedischer Jagdpavillon\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HMW_204821.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301121608\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HMW 204821.jpg\" src=\"/images/thumb/b/ba/HMW_204821.jpg/150px-HMW_204821.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"199\" srcset=\"/images/thumb/b/ba/HMW_204821.jpg/225px-HMW_204821.jpg 1.5x, /images/thumb/b/ba/HMW_204821.jpg/300px-HMW_204821.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"518\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EDer \u003Ca href=\"/Schwedischer_Jagdpavillon\" title=\"Schwedischer Jagdpavillon\"\u003ESchwedische Jagdpavillon\u003C/a\u003E befand sich neben dem \"Schwedischen Schulhaus\" und der \"Schwedischen Armee-Ausstellung\".\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Schwedischer Jagdpavillon\n","link":"","lat":48.212174,"lon":16.407129,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Velociped-Circus\" title=\"Velociped-Circus\"\u003EVelociped-Circus\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HP_000016_00132_00001.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160302100840\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HP 000016 00132 00001.jpg\" src=\"/images/thumb/c/c0/HP_000016_00132_00001.jpg/150px-HP_000016_00132_00001.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"277\" srcset=\"/images/thumb/c/c0/HP_000016_00132_00001.jpg/225px-HP_000016_00132_00001.jpg 1.5x, /images/thumb/c/c0/HP_000016_00132_00001.jpg/300px-HP_000016_00132_00001.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"720\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EDer \u003Ca href=\"/Velociped-Circus\" title=\"Velociped-Circus\"\u003EVelociped-Circus\u003C/a\u003E wurde 1872 geplant, der Bau kam aber nicht zustande.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Velociped-Circus\n","link":"","lat":48.216534,"lon":16.401011,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/Wigwam\" title=\"Wigwam\"\u003EWigwam\u003C/a\u003E\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/b\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Ca href=\"/index.php?title=Datei:HMW_204823.jpg\u0026amp;filetimestamp=20160301120258\u0026amp;\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg alt=\"HMW 204823.jpg\" src=\"/images/thumb/5/55/HMW_204823.jpg/150px-HMW_204823.jpg\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"203\" srcset=\"/images/thumb/5/55/HMW_204823.jpg/225px-HMW_204823.jpg 1.5x, /images/thumb/5/55/HMW_204823.jpg/300px-HMW_204823.jpg 2x\" data-file-width=\"390\" data-file-height=\"528\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003Cbr /\u003EDer \"\u003Ca href=\"/Wigwam\" title=\"Wigwam\"\u003EWigwam\u003C/a\u003E\" war ein Gastronomiebetrieb auf dem Gel\u00e4nde der Weltausstellung 1873.\n\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","title":"Wigwam\n","link":"","lat":48.208531,"lon":16.409751,"icon":"/images/2/27/MarkerGr%C3%BCn.png"}],"imageoverlays":null}

Die Abhaltung der Weltausstellung, um die sich die Stadt Wien (gemeinsam mit Budapest) im Mai 1988 (noch vor dem Fall des "Eisernen Vorhangs" unter dem Motto "Brücken zwischen Ost und West") beworben hatte und für deren Abhaltung bereits der offizielle Zuschlag erteilt worden war, wurde in einer 1991 durchgeführten Volksbefragung abgelehnt. Das für die Weltausstellung vorgesehene Gelände am linken Donauufer wurde jener Nutzung zugeführt, die für die Zeit nach der Weltausstellung vorgesehen war (Stadtplanung).