Epidemien im Nachkriegs-Wien

Die schon im Zuge des Bombenkrieges in der Spätphase des Zweiten Weltkrieges sich verschlechternde sanitäre Situation erfuhr angesichts des Kampfes um Wien eine rapide Verschärfung, weil Schäden an Wasserleitungen und Kanalisation nicht behoben werden konnten. Dazu traten nach Kriegsende der Zuzug von bereits infizierten Personen aus Militär und Zivil und die gravierende Wohnungsnot. Dies führte unmittelbar zum Ausbruch von (Para-)Typhus-, Ruhr- und Fleckfieberepidemien. In den ersten Nachkriegsjahren traten auch gehäuft Diphtherie-, Scharlach- und Keuchhustenfälle auf. Ein weiteres Problem für die Gesundheitsbehörden bildete die Verbreitung von Kinderlähmung. Nicht standesgemäß oder nur notdürftig bestattete Leichen auf den Straßen stellten einen weiteren Risikofaktor dar.

Die epidemische Lage besserte sich schrittweise dank Desinfektionskampagnen, der Wiederherstellung der Ver- und Entsorgung und Impfungen. Ab 1948 spielten Epidemien im Krankheitsgeschehen der Wiener Bevölkerung keine größere Rolle mehr.

Risikofaktoren

Schon während des Kampfes um Wien von 6. bis 13. April 1945 war die Wasserversorgung in Teilen der Stadt zusammengebrochen und auch die Kanalisation war nicht mehr funktionsfähig. Dadurch entstand die erhöhte Gefahr des Ausbruchs von Seuchen. Ein weiterer Faktor, der die Seuchengefahr erhöhte, war der Zustrom von Flüchtlingen und Heimkehrern, die unter verheerenden hygienischen Lebensbedingungen überlebt hatten, in die Stadt. Schließlich erhöhte die vorherrschende Unterernährung großer Teile der Bevölkerung die Letalität im Fall von Infektionen. Dazu kamen Ratten und Läuse, letztere verbreiteten sich aufgrund der beengten Lebensbedingungen schnell.

Epidemien

Typhus

Noch im April 1945 nahm eine Typhusepidemie vom 10. Bezirk, der von den Zerstörungen des Ver- und Entsorgungssystems besonders betroffen war, ihren Ausgang. Insgesamt erkrankten 1945 3.788 Personen an Typhus und die Zahl der Todesfälle lag bei 700. Mit rund 20 Prozent überproportional unter den Erkrankungsfällen vertreten waren Flüchtlinge und Heimkehrer. Mit der Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung mit Hochquellenwasser fiel die Zahl der Erkrankungen 1946 auf etwa 1.000, 1947 auf rund 770. Sterbefälle in diesen beiden Jahren, die zusammen 158 betrugen, waren bereits selten. Im Jänner und Februar 1947 kam es allerdings zu einem Wiederaufflackern der Epidemie in den damaligen Randbezirken, verseuchtes Fleisch war für 289 Erkrankungen und 28 Todesfälle verantwortlich. Die von den Gesundheitsbehörden gesetzten Maßnahmen bestanden in Massenimpfungen, bakteriologischen Untersuchungen, Desinfektionen und Vernichtung von infiziertem Fleisch. 1945 erhielten 142.000, 1946 35.000 und 1947 27.000 Personen Typhusimpfungen. Die Gefahr der Ausbreitung von Typhus entstand erneut nach dem Hochwasser 1954. Durch das Hochwasser waren zahlreiche Brunnen verunreinigt, weshalb die Stadt Tankwägen einsetzte und erneut kostenlose Typhus-Impfungen zur Verfügung stellte.

Paratyphus

Der mit dem Typhus auftretende Paratyphus spielte nur 1945 mit 518 Erkrankungen und 113 Todesfällen eine gewisse Rolle.

Ruhr

Wesentliche höhere Opferzahlen waren beim gleichzeitigen Ausbruch der Ruhr zu verzeichnen. Bei der Ruhr, deren Verbreitung bereits gegen Kriegsende zugenommen hatte, kam es 1945 zu 5.607 registrierten Erkrankungsfällen, die 2.926 Todesopfer forderten. Die hohe Letalität stand mit der katastrophalen Versorgungslage in enger Verbindung. Dazu traten die hohen Sommertemperaturen und eine zuvor unbekannte Fliegenplage, die durch die unhygienischen Verhältnisse verstärkt wurde und die Übertragung der Ruhr verursachenden Bakterien zusätzlich beförderte. 1946 und 1947 konnten neuerliche Ruhrepidemien verhindert werden, doch gab es 1946 noch 176 Todesopfer.

Fleckfieber

Ganz besonders mit Kriegsereignissen in Verbindung steht die Verbreitung des Fleckfiebers, einer "Soldatenkrankheit". Eingeschleppt wurde die epidemisch auftretende Krankheit durch einen Transport gefangener serbischer Soldaten, die in Wien in die Freiheit entlassen worden waren. Im Herbst 1945 schleppten deutsche Soldaten aus jugoslawischer Gefangenschaft die Seuche neuerlich ein. Durch massiven Einsatzes von Desinfektionen mit DDT und der Einrichtung von Entlausungsstationen an den Bahnhöfen gelang es allerdings noch im Lauf des Jahres 1945 eine weitere Ausbreitung dieser Epidemie, die 48 Todesopfer forderte, zu verhindern.[1]

Ein Flecktyphus-Herd im Lager Auhof konnte innerhalb von nur einem Monat bis Anfang November 1945 unter Kontrolle gebracht werden. Alle Verdachtsfälle wurden umgehend zur Überprüfung ins Infektionsspital Am Steinhof gebracht, auch das Rochusspital und das Krankenhaus Purkersdorf wurden für Flecktyphus reserviert. Personen aus verlausten Wohnungen wurden in Entlausungsstationen gebracht, Kontaktpersonen mussten sich entlausen und impfen lassen und eine Quarantäne einhalten. In allen Bezirken wurden "Dusting teams" eingerichtet, die verlauste Personen desinfizierten. Alle aus Jugoslawien eintreffenden Personen mussten dem Gesundheitsamt gemeldet werden. "Dusting-Stationen" und Quarantäneeinrichtungen gab es auf allen größeren Bahnhöfen: Meidling, Matzleinsdorf, Süd- und Ostbahnhof, Hütteldorf, Franz-Josefs-Bahnhof, Nordwest- und Nordbahnhof. Alle Neuankömmlinge mussten sich dieser Behandlung unterziehen, da Lebensmittelkarten nur mit Entlausungsnachweis erhältlich waren.

Sonstige epidemisch auftretende Infektionskrankheiten

Nicht direkt mit Kriegswirkungen in Verbindung stand das gehäufte Auftreten von Diphtherie, Scharlach und Keuchhusten. Die hohe Morbidität der Diphtherie hielt die ersten Nachkriegsjahre unvermindert an. Etwa 3.000 bis 4.000 Erkrankungen wurden jährlich registriert. Die Zahl der Todesfälle sank jedoch von über 500 auf über 200 und 130 im Jahr 1947. Dies war wohl der Impfung zu verdanken, die im Frühjahr 1946 angesichts eines erneuten Ansteigens der Fälle nochmals weitgehend beworben wurde und in Kindergärten, Volksschulen, Gesundheitsämtern und Mutterberatungsstellen gratis zu erhalten war. Ende 1947/Anfang 1948 war nochmals ein Anstieg der Infektionen und auch der Todesfälle zu verzeichnen, da die Wetterbedingungen der Ausbreitung sehr förderlich waren. Die Bevölkerung wurde erneut aufgefordert, sich kostenlos immunisieren zu lassen.

Etwa 2.000 Infektionen mit Scharlach traten in den Nachkriegsjahren auf, Todesfälle waren jedoch selten. Dies galt auch für Keuchhusten, eine Krankheit die 1946 gehäuft auftrat, aber auch 1952 nochmals einen Anstieg verzeichnete. Eine Häufung von 150-200 Malariafällen jährlich war 1946 und 1947 festzustellen. Eine Grippeepidemie erreichte Wien 1947, doch fiel die Zahl der Todesopfer bei 10.000 Erkrankungen mit 81 gering aus.

Stets präsent war auch die Kinderlähmung, wobei die Fälle normalerweise gegen den Spätsommer hin zunahmen. Nach 114 registrierten Fällen im Jahr 1946 erlebte die Verbreitung der Kinderlähmung mit 487 Erkrankungen und 78 Todesfällen 1947 einen temporären Höhepunkt. Eine entscheidende Verbesserung trat erst durch die Polioimpfung ein.[2]

Pocken stellten kein Problem dar, hier war die Impfung für Kinder verpflichtend und schon spätestens 1946 wieder aufgegeben worden.

Verbesserung der epidemischen Lage

Eine deutliche Verbesserung der epidemischen Lage trat ab 1947 ein, vollends in den Folgejahren. Sie stand in Verbindung mit der verbesserten Trinkwasserversorgung im Lauf des Jahres 1945 und mit Nahrungsmitteln ab 1948. Schon 1946 war ein starker Rückgang der Letalität an epidemischen Infektionskrankheiten Erkrankter festzustellen. Auch der hohe Hospitalisierungsgrad der Erkrankten, der mit Ausnahme von Keuchhusten zwischen 90 und 100 Prozent lag, trug zur Bekämpfung der Ausbreitung von Seuchen erheblich bei. Untersuchungen nach dem Bazillenausscheidungsgesetz unter etwa 28.000 Personen ergaben nur noch vereinzelte Nachweise von Typhus-, Paratyphus- und Ruhrbazillen.[3]

Tierseuchen

Auch vor Tierseuchen war Wien in den Nachkriegsjahren nicht gefeit. 1950 dokumentierte das Veterinäramt Fälle von Schweinerotlauf, Schweinelähmung, Rinderdeckseuchen und Geflügelpest. Ähnlich stellte sich die Situation zwei Jahre später dar. 1952 traten Schweinerotlauf (in 77 Gehöften), Geflügelpest und Tuberkulose beim Rind auf.

Im Sommer 1952 wurden Vorsichtsmaßnahmen gegen die Maul- und Klauenseuche getroffen, Vieh aus öffentlichen Märkten musste verpflichtend in die Kontumazanlage geliefert werden. Für die Beförderung von Tieren war eine Genehmigung des Veterinäramts nötig. Dennoch kam es in Fischamend (23. Bezirk von Groß-Wien) im September zu einem Ausbruch, der aber schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Rinder aus acht Höfen hatten gemeinsam geweidet und sich während der Inkubationszeit eine Tränke geteilt. Die Stadt errichtete eine Schutzzone und sperrte die betroffenen Höfe, gefährdete Tiere wurde geimpft.

Siehe auch:

- 1945 bis 1955

- Alliierte Besatzung

- Gesundheitliche und sanitäre Versorgung in Wien in der Besatzungszeit

- Morbidität im Nachkriegs-Wien

- Exhumierungen im Nachkriegs-Wien

- Krankenhäuser im Nachkriegs-Wien

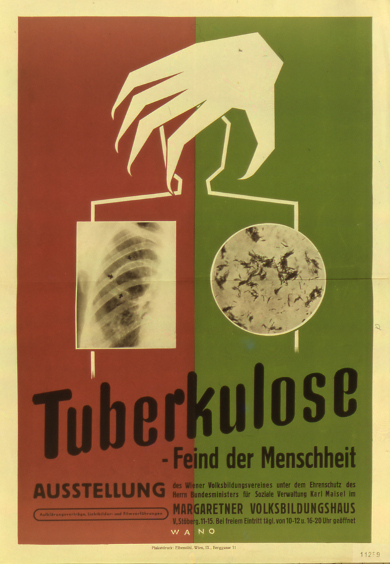

- Tuberkulose im Nachkriegs-Wien

- Säuglingssterblichkeit im Nachkriegs-Wien

- Lebensmittelversorgung im Nachkriegs-Wien

- Ernährungslage im Nachkriegs-Wien

Quellen

- Wiener Stadt- und Landesarchiv, Nachlass Körner, A1.4.2.48 – Sanitätswochenbericht vom 4.-10. Nov. 1945

- Rathauskorrespondenz vom März 1946, August 1946, März 1947, August 1947, Dezember 1947, Juli 1950, Juli 1952, September 1952, November 1952, Juli 1954, September 1954

Literatur

- Ermar Junker: Vom Amulett zur Vorsorgemedizin. Der Kampf gegen Seuchen in Wien im Wandel der Zeiten. Wien: Literas 2000

- Ermar Junker: Vom Pestarzt zum Landessanitätsdirektor. 450 Jahre öffentlicher Gesundheitsdienst in Wien. Wien: Literas 1998

- Magistrat der Bundeshauptstadt Wien (Hg.): Die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien vom 1. April 1945 bis 31. Dezember 1947, Wien 1949

- Magistrat der Bundeshauptstadt Wien (Hg.): Die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien vom 1. Jänner 1948 bis 31. Dezember 1949, Wien 1951

- Magistrat der Stadt Wien (Hg.), Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien NF 7-8 (1943-45, 1946-1947), Wien 1948, 1950

- Karl Pospischil: Die Sterblichkeit der Wiener Bevölkerung im Jahre 1945. SD aus "Amtsblatt der Stadt Wien" Nr. 19

Referenzen

- ↑ Magistrat der Bundeshauptstadt Wien (Hg.): Die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien vom 1. April 1945 bis 31. Dezember 1947, Wien 1949, S. 196-202.

- ↑ Ermar Junker: Vom Amulett zur Vorsorgemedizin. Der Kampf gegen Seuchen in Wien im Wandel der Zeiten. Wien: Literas 2000, S. 107.

- ↑ Magistrat der Bundeshauptstadt Wien (Hg.): Die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien vom 1. Jänner 1948 bis 31. Dezember 1949, Wien 1951, S. 273.