Lebensmittelversorgung im Nachkriegs-Wien

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellte die Versorgung der Wiener Bevölkerung mit Lebensmitteln eine der Hauptprobleme dar, mit der sich sowohl die Alliierten, die Österreich von 1945 bis 1955 besetzten (Alliierte Besatzung), als auch die neu eingesetzte Verwaltung konfrontiert sah. Die Frage der Ernährung und der Lebensmittelversorgung der Wiener Bevölkerung prägte den Alltag zu dieser Zeit maßgeblich, da die Ernährungslage bis 1947 angespannt blieb.

Das Kriegsende in Wien: Der Zusammenbruch der Lebensmittelversorgung

Nachdem sowjetische Truppen im März/April 1945 Wien eingenommen hatten, bestand dort keine geregelte Lebensmittelversorgung mehr, da einer der ersten Befehle der sowjetischen Besatzungsmacht lautete, die Rationierung des Krieges zu beenden und wieder freien Handel mit Lebensmitteln zu ermöglichen. Da dies zur Anlegung von Vorratslagern durch die Bevölkerung führte, standen bald keine Lebensmittel mehr zur Verfügung und die Versorgung brach zusammen. Zudem waren große Teile der Vorräte beim Abzug der nationalsozialistischen Truppen vernichtet oder geplündert worden – Lebensmittelknappheit hatte also bereits davor bestanden. Somit war Wien auf die Hilfe und Unterstützung durch die Alliierten, durch internationale öffentliche und private Organisationen sowie durch andere Staaten angewiesen (siehe Ausländische Hilfsaktionen im Nachkriegs-Wien).

Marktentwicklung 1945/46

Im April 1945 reichten die Wiener Mehlvorräte stets nur ein paar Tage und der Kohlenmangel verschärfte die Situation in den Bäckereien. Das vorhandene Brot wurde durch die sowjetischen Truppen beschlagnahmt. Anfang Mai gelangte in manchen Bezirken nur noch Störbrot zur Ausgabe, gegen Monatsmitte stabilisierte sich die Broterzeugung. Hülsenfrüchte (oft von Ungeziefer befallen) und Zucker gelangten als Teil der Maispende zur Ausgabe, auch kleine Mengen an Reis und Kaffeeersatz waren erhältlich. Gemüse gab es zunächst nur in eingelegter Form, Ausnahme waren hier die Bezirke mit Gartenbau. Ab Mai trafen geringe Mengen Frischgemüse (Spinat, Karotten, Rüben, Sellerie) in der Stadt ein, die aber wie auch Kartoffeln – soweit überhaupt vorhanden – immer nur bezirksweise zur Ausgabe kamen und eigentlich nur für Kinder und Spitäler reichten. Ab Ende Mai waren geringe Mengen Obst (Kirschen) erhältlich. Fleisch war zu Kriegsende Mangelware, obwohl in seltenen Fällen Wild ausgegeben werden konnte. Die Maispende der Sowjetunion brachte hier Anfang Mai für eine Woche etwas Abhilfe, doch etwa ein Drittel des erhaltenen Fleischs war nur für die Verwurstung geeignet. Nach Auslaufen der Maispende war fast nur noch Pferdefleisch vorhanden, dieses ging meist an Werksküchen. Auch Milch war schwer zu erhalten, da kein Futter für das Vieh bereitstand, weshalb Notschlachtungen vorgenommen werden mussten und Vieh und Milch von den Sowjets konfisziert wurden. Die Milchausgabe musste daher vorerst auf Kleinkinder beschränkt werden. Ab Ende Mai erhielten auch ältere Kinder Milch, zeitweise auch Schwangere und Kranke.

Anfang Juli 1945 waren Fleisch, Öl, Brot, Hülsenfrüchte und Zucker erhältlich. Kartoffeln und Gemüse aber blieben über den Sommer Mangelware, was bei den Wienerinnen und Wienern Unmut hervorrief. Zu viele Gärten waren zerstört, es mangelte an Transportmöglichkeiten (oder willigen Transporteuren, da die Sowjets oft Transporter beschlagnahmten), ferner kauften Kleinverteiler im Produktionsgebiet die Bestände auf. Im August verschärfte sich die Situation. Fleisch, Öl und Obst blieben aus, vorhanden waren im Grunde nur noch Brot und Erbsen. Gegen Monatsende gingen endlich die ersten Frühkartoffeln ein, die aber erneut den Spitälern vorbehalten blieben. In Folge zog die verfügbare Kartoffelmenge aber rasch an und bis November war die Kartoffelversorgung so gut, dass sie als Basis der Ernährung dienten, denn Frischfleisch und Gemüse gab es praktisch nicht. Ergänzend wurden Zucker, Kaffee und als Fleischersatz Fischkonserven, Salzfische, Hülsenfrüchte und Trockenei ausgegeben. Milch blieb Kindern vorbehalten, da durch Logistikprobleme ein Teil der Lieferungen auf dem Weg in die Stadt bereits verdarb. Das wenige vorhandene Fleisch (meist Pferd) ging weiterhin an Werksküchen und Spitäler. Im Herbst 1945 lieferten die Briten Fleischkonserven sowie Gemüse und Obst aus Italien, die sowjetische Armee stellte Fleisch bereit.

Über den Winter 1945/46 fielen jedoch die Kartoffellieferungen wiederum aus und es mangelte an so gut wie allem. Außer Brot und Milch (für Kinder) gab es nur noch Ersatzstoffe (Hülsenfrüchte, Suppenpulver, Trockenei, Fischkonserven, Gemüsekonserven). Anfang April 1946 wurde auch noch das Brot knapp, was in manchen Bezirken bis Ende August ein Problem blieb. Besonders der 2. und der 21. Bezirk waren hiervon betroffen. Im April trafen Gemüselieferungen aus der Schweiz und Italien ein, im Mai liefen die heimischen Gemüse-, Obst- und Kartoffellieferungen wieder regelmäßig an und normalisierten sich in den Sommermonaten. Die Gemüsezufuhr stieg mit der "Aufhebung des Rucksackverkehrs" signifikant. Auch weitere Gemüse- und Kartoffelimporte trugen zu einer Entspannung der Situation bei, die UNRRA stellte Gemüse bereit. Ab Juli waren wieder kleine Mengen Obst erhältlich, ab August war die Zufuhr ausreichend, wobei aber die Preise – wie auch beim Gemüse – hoch blieben. Ende September 1946 war die Ernährungslage in so gut wie allen Bereichen vergleichsweise entspannt, nur Fleisch (und Fisch) blieben – wie schon das ganze Jahr über – nur in Konservenform erhältlich. Schon im Oktober ging allerdings die Gemüse- und Obstversorgung wieder merklich zurück, über den Winter 1946/47 sank auch die Brot- und Kartoffelmenge.

Die Gemüsezufuhr der Stadt Wien im Jahr 1945 betrug nur ein Zehntel des Jahres 1944 und ein Fünfzehntel des Jahres 1937. Nicht viel besser sah die Situation bei Kartoffeln aus - hier war die Menge 1944 fast achtmal so groß gewesen.

Maßnahmen der Alliierten Besatzung

Sowjetische Maispende

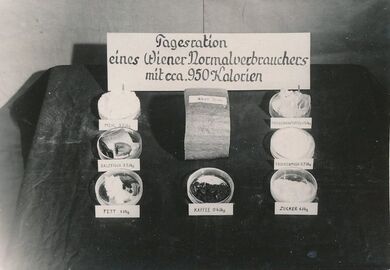

Bis zu der Aufteilung Wiens in Sektoren durch das sogenannte Zonenabkommen stellte die Lebensmittelversorgung die Aufgabe der Sowjetunion dar. Um dem Versorgungsproblem entgegenzuwirken, gab die Rote Armee am 1. Mai 1945 die von ihr beschlagnahmten Lebensmittel an die Bevölkerung in Wien und in das von ihr besetzte Gebiet weiter. Dieser Beitrag, der auch als "Maispende", "Stalin-Spende" oder "Erbsenspende" bekannt ist, konnte dem Lebensmittelmangel allerdings nicht ganz entgegenwirken. Am 6. Mai 1945 führte die sowjetische Besatzung schließlich wieder Lebensmittelrationierungen ein. Ab 1. Juni 1945 stellte die Rote Armee zudem kleine Rationen zur Verfügung, welche die Versorgung Wiens für drei weitere Monate sichern sollten. Dabei handelte es sich jedoch um keine Spende mehr, sondern um Lebensmittel, die später von Österreich bezahlt werden mussten (die sogenannten "Erbsenschulden"). Eine Tagesration pro Person bestand beispielsweise aus 250-350 Gramm Brot, circa 50 Gramm Fett, 20 Gramm Zucker.

Einteilung Wiens in Besatzungszonen

Mit der Aufteilung Wiens in Sektoren und dem Eintreffen der westlichen Alliierten übernahm jede Besatzungsmacht die Versorgung des eigenen Sektors. Für die Randgebiete Wiens war weiterhin die Sowjetunion zuständig. Die Interalliierte Zone in Wien unterhielten die Alliierten gemeinsam. Dies führte dazu, dass Wien fortan in fünf verschiedene Versorgungsgebiete unterteilt war, die jeweils eigene Lebensmittelkarten besaßen. Diese Karten konnten nicht in anderen Sektoren eingelöst werden und es gab Unterschiede in der Zuteilung, der Art sowie der Menge der Lebensmittel. Da von den Alliierten nur die USA über Lebensmittelüberschüsse verfügten und in der Sowjetunion, aber auch in Großbritannien, Engpässe bestanden, fiel die Versorgung je nach Sektor sehr unterschiedlich aus. Manche Stadtteile Wiens waren besser und andere schlechter ausgestattet. Generell waren die Bezirke, die den westlichen Alliierten unterstellt waren, jedoch besser gestellt als der sowjetische Sektor. Deshalb wurde im Oktober 1945 in der Wiener Interalliierten Kommandantur das Lebensmittelkomitee als Unterabteilung geschaffen. Dessen Aufgabe war die Kontrolle der gleichmäßigen Versorgung aller Bezirke mit Lebensmitteln.

Abwicklung durch städtische Behörde

Die asymmetrische Situation änderte sich erst 1946, als die alliierten Besatzungsmächte die Lebensmittelversorgung wegen des Ungleichgewichts und aus administrativen Gründen an eine städtische Zentralverwaltung übergaben. Diese bildete den sogenannten "Wienertopf", der die gesamte Bevölkerung Wiens versorgte. Mitte März 1946 kam es zu unerwarteten Lebensmittelengpässen, weswegen die Rationen auf 1200 Kalorien und dann sogar auf 700-800 Kalorien pro Tag gesenkt werden mussten. Trotzdem wären die Bestände ab dem 24. März aufgebraucht gewesen. Dank der Hilfe von General Clark (Oberkommandierender General der US Streitkraft in Österreich) wurden Rationen von Oberösterreich und Salzburg nach Wien umgeleitet. Aus Tirol, wurden 200 Milchkühe für die Milchversorgung der Wiener Spitäler angekauft.

Lebensmittelkarten

Für die Verteilung von Lebensmittel wurden Lebensmittelkarten für verschiedene Kategorien ausgegeben. Diese Gruppeneinteilung erfolgte nach dem Schema des Versorgungsausschusses der Alliierten vom 20. September 1945. Es gab Normalkarten, die nach dem Alter (0-3 Jahre, 3-6 Jahre, 6-12 Jahre, 12-18 Jahre und über 18 Jahre) gegliedert waren und jeder Verbraucher über den Hausbesorger bekommen konnte. Weiters gab es Zusatzkarten für alle Berufstätigen (Schwerarbeiter, Arbeiter und Angestellte) und werdende bzw. stillende Mütter. Anfangs gab es von jeder Besatzungsmacht und jeder Besatzungszone unterschiedliche Karten, die aber ab dem 24. Juni 1946 vereinheitlicht wurden. Diese Lebensmittelkarten waren auch häufig der Grund für Missbrauchsuntersuchungen, vor allem in der Kategorie der Schwerarbeiter, die den höchsten Kalorienbedarf hatten. Sogar die Wiener Ärzteschaft hatte offiziell um Zuerkennung von Schwerarbeiter-Zusatzkarten für Lebensmittel angesucht. Jedoch musste die Wiener Bevölkerung den Umgang mit Lebensmittelkonserven erst erlernen, denn es gab häufig Problemfälle wegen falscher Lagerung, was zu einer Reduzierung der Haltbarkeit und Aufblähung von Konserven führte. Außerdem kam es auch vereinzelt zu Lebensmittelvergiftungen, da häufig der Inhalt einer bereits geöffneten Konservendose weiterhin darin aufbewahrt und nicht sofort daraus entfernt wurde. Daher gab es Aufklärungsversuche über die Presse und das Radio bezüglich solcher Themen.

Anbau auf Grünflächen

Zusätzlich wurden alle nicht genutzten Grünflächen, wie Wiesen, Parkanlagen und ähnliches für den Anbau von Gemüse und Kartoffeln benutzt. So wurden 60.000 Quadratmeter Ackerflächen auf der Schmelz geschaffen, die jedoch dem Versuch eines französischen Flugfeldes zum Opfer fielen, welches dann nicht fertiggestellt und das Grundstück auch nicht wieder freigegeben wurde. Ähnlich ging es auch vielen Äckern im Lainzer Tiergarten, wo insgesamt 60 Hektar bereits ausgetriebener Winterfruchtfelder verloren gingen, weil die Rote Armee beschlossen hatte auf diesen Äckern Militärübungen mit Artillerie und Panzern abzuhalten und ihre Pferde darauf grasen zu lassen (Rote Armee im Lainzer Tiergarten). Dabei ging es auch um die Sicherung eigener Interessen, so versuchte die sowjetische Besatzungsmacht sich Getreidespeicher in Albern zu sichern, indem versucht wurde, dieses Gebiet dem sowjetischen 2. Bezirk zuzusprechen, statt dem britischen 11. Bezirk.

Versorgungskriminalität

Da es immer wieder zu Lebensmittelengpässen kam, stieg auch die kriminelle Energie der Menschen und es kam zu Erntediebstählen aus öffentlichen Gärten, wogegen die Polizei mit Bestrafungen nach §175, Absatz 2/A (Besitzstörung) und §468 (Diebstahl) des österreichischen Strafgesetzbuches vorging. Auch gab es immer wieder Inspektionen von Lebensmittelverteilungen, da es neben Liefer- und Ausgabeproblemen sowie teilweise fehlerhafter Listen auch zu Missbrauch kam. So gab der amerikanische Oberkommandierende die Anweisung, dass Bäckereien und Mühlenbetriebe den vorgeschriebenen Werten der Ausmahlung von 95% und der Backausbeute von 139% nachzukommen hätten, da dies bisher nicht der Fall gewesen wäre und bei Kontrollen von Bäckereien Ende Februar bis Mitte Juni 1946 wegen des Verdachtes auf Unterschlagung von Lebensmitteln ein Gesamtdefizit von 191.408 kg Mehl festgestellt wurde. Dabei wurden Bäckereien mit mehr als 5% Abweichung genauer überprüft, da ein Defizit den Verdacht auf hergestelltes Brot mit Mindergewicht oder ein Überschuss einen möglichen Erwerb über den Schleichhandel hätte darstellen können. Daher wurden eigens von der Stadtverwaltung Mehlkreditscheine ausgestellt, da diese besser rückverfolgbar waren.

- Szenen von Schwarzmärkten

Schleichhandel am Naschmarkt, Oktober 1945

Razzia beim Schwarzmarkt auf dem Naschmarkt, Juni 1946

Schwarzmarkt im Resselpark, um 1946.

Tauschhandel zwischen französischen Soldaten und österreichischer Bevölkerung oberhalb der Radetzkykaserne, Juli 1947

Transportschwierigkeiten

Neben den Lebensmitteln selbst waren auch deren Transport, Hygiene und richtige Lagerung ein großes Problem. So gab es meist nicht genügend LKW, die für den Lebensmitteltransport genutzt werden konnten, da diese häufig auch für Schuttbeseitigungen genutzt wurden und man eine Doppelnutzung ohne Zwischenreinigung, für die meist keine Zeit war, untersagt hatte. Trotz solcher Hygienevorschriften kam es im ersten Halbjahr 1947 zu einer Typhusepidemie, weswegen Fleischereien teilweise gesperrt und infiziertes Fleisch vernichtet wurde. Damit die betroffenen Fleischereien nicht Konkurs gingen, wurde ihnen von den Alliierten ein Darlehen gegeben, welches sie ab 1948 bis in die 1950er abzahlten. Im November 1947 kam es immer wieder zu Stromausfällen in den Lagerhäusern für Zivil-Lebensmittellieferungen, da es allgemein aufgrund des beginnenden Winters zu Energieproblemen in der Stadt kam. Da Reservegeneratoren als Präventivmaßnahme gegen die Stromknappheit im Winter nicht erlangt werden konnten, wurden durch die Wiener Elektrizitätswerke die Kabel für die Lebensmittellagerhäuser zu Sperrkabeln erklärt, ähnlich wie auch für Krankenhäuser, die auch bei Stromknappheit nicht abgeschaltet werden durften.

Maßnahmen der Wiener Verwaltung und der Bevölkerung

Neben diesen Maßnahmen ergriff auch die lokale Bevölkerung selbst die Initiative, um der Lebensmittelknappheit entgegenzuwirken. Dies erfolgte soweit möglich anhand von Selbstversorgung durch wenige Haushaltsvorräte, aber teils auch durch Plünderungen von Lebensmittellagern. Zudem wurden sogenannte "Hamsterfahrten" von Wien zu Bauernhöfen in der ländlichen Umgebung durchgeführt, um Lebensmittel zu besorgen oder Wertgegenstände wie Schmuck gegen Lebensmittel einzutauschen. Diese wurden häufig auch in Gruppen organisiert. Eine weitere Möglichkeit der Lebensmittelbeschaffung stellte der Schleichhandel auf dem Schwarzmarkt dar, für den in Wien beispielsweise der Resselpark bei der Karlskirche sowie der Naschmarkt ein wichtiger Umschlagplatz waren.

Maßnahmen der Wiener Gemeindeverwaltung, um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung zu sichern, stellte die Bildung von Arbeitsgemeinschaften für Ernährung in den Bezirken dar. Diese organisierten den Transport von Lebensmitteln, beispielsweise für Betriebsküchen, Kinderheime oder Krankenhäuser. Zudem gab es staatliche Maßnahmen, um gegen das "Hamstern" und den Schwarzmarkt vorzugehen. Beispielsweise erließ das Ernährungsministerium im Juni 1946 ein "Rucksackverbot", das diese Praxis einschränken sollte, aber nur wenig Erfolg zeigte.

Eine Besserung stellte sich erst 1948 ein. 1950 wurde das Landesernährungsamt, das die zuständige Behörde darstellte, schließlich als eigene Zentralstelle aufgelassen und in ein Referat des Marktamtes umgewandelt. Für einzelne Lebensmittel wurden Lebensmittelkarten bis zum 30. Juni 1953 verwendet. Entscheidend war für die Wiener Bevölkerung nichtsdestotrotz die internationale Hilfe und Unterstützung.

Internationale Hilfslieferungen

Die Verbesserung der Lebensmittelversorgung erfolgte vorwiegend durch internationale Hilfsaktionen. Darunter fiel beispielsweise die Unterstützung durch öffentliche und private Organisationen wie dem Roten Kreuz und dessen Landesorganisationen, den Quäkern oder ab 1946 der United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Ebenfalls große Bedeutung erlangten in dieser Zeit die Care-Pakete.

Außerdem erfolgten Hilfeleistungen von der Schweiz ("Schweizerspende"), Schweden, Dänemark, Belgien, den Niederlanden, Argentinien und den britischen Dominions. Diese schickten Lebensmittel oder Kleidung nach Wien und ermöglichten dadurch die Versorgung von Kindern in Schulen, aber auch von Kindergärten und Kinderheimen sowie Altersheimen und Spitälern.

Für Teile Österreichs und Wiens war zudem die Unterzeichnung der Konvention für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit im April 1948 von großer Bedeutung. Somit ergab sich die Möglichkeit, an der Marshall-Plan-Hilfe für ein europäisches Wiederaufbauprogramm teilzunehmen, die im Juli 1948 durch ein Abkommen zwischen Österreich und den USA weiter gefestigt wurde.

- Care-Pakete

Ausgabe der Care-Pakete bei der CARE-Zentrale, 1947

Ausgabe von CARE-Paketen an tuberkulose-gefährdete Kinder durch die schwedische Hilfsaktion "Rädda Barnen", 5. Juli 1948

Schüleressen, anlässlich einer Spende der CARE-Mission und aus der Mennonitenspende, 23.03.1949

- Lebensmittellieferungen und andere Hilfsaktionen

UNRRA-Zug am Ostbahnhof, April 1946

USIA-Laden (4., Ecke Freihausplatz/Operngasse), 1953

Quellen

- Wiener Stadt- und Landesarchiv, MD, Alliierte Verbindungsstelle, A1, Akten 31/46, 32/46, 37/46, 58/46, 70/46, 75/46, 83/46, 127/46, 145/46, 154/46, 172/46, 177/46, 189/46, 210/46, 212/46, 221/46, 226/46, 89/47, 117/47

- Wiener Stadt- und Landesarchiv, M.Abt. 204: A108: Alliiertenhilfe-Besatzungskosten Schachtel 1, Alliiertenhilfe 1

- Wiener Stadt- und Landesarchiv, Nachlass Körner 4.9 – Marktamt-Tagesberichte über Lebensmittelversorgung

Literatur

- Irene Bandhauer-Schöffmann, Ela Hornung: Von der Trümmerfrau auf der Erbse. Ernährungssicherung und Überlebensarbeit in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Wien. L'Homme Z.F.G. 2. Jg./1.H. Wien 1991

- Gustav Bihl / Gerhard Meißl / Lutz Musner: Vom Kriegsende 1945 bis zur Gegenwart. In: Wien. Geschichte einer Stadt. Bd. 3: Von 1790 bis zur Gegenwart. Hg. von Peter Csendes, Ferdinand Opll. Wien / Köln / Weimar: Böhlau Verlag 2006, S. 545-815, hier: 560 ff., 667

- Karl Fischer: Die Vier im Jeep. Die Besatzungszeit in Wien 1945-1955. Wien: Wiener Stadt- und Landesarchiv 1985 (Wiener Geschichtsblätter, Beiheft 1/1985), S. 9

- Carina Grausenburger „Ein voller Bauch …“. Die Lebensmittelversorgung Wiens, vor allem aber der Wiener Kinder und Jugendlichen in den Jahren 1945-1953 (ungedruckte Diplomarbeit Unviversität Wien), 2009

- Magistrat der Bundeshauptstadt Wien (Hg.): Die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien vom 1. April 1945 bis 31. Dezember 1947, Wien 1949

- Gerhard Milchram, Internationale Anstrengungen zur Linderung der Not in Wien. In: Wien Museum Magazin, 17.9.2020

- Manfried Rauchensteiner: Der Sonderfall. Die Besatzungszeit in Österreich 1945 bis 1955. Graz: Styria-Reprint 1995, S. 78 f.

- Johannes Sachslehner: Wien. Stadtgeschichte kompakt. Wien: Pichler Verlag 1998, S. 213 f.

- Karl Vocelka: Trümmerjahre Wien 1945-1949. Wien/München: Jugend & Volk o.J.