Wiederaufbau in Wien in der Besatzungszeit

Nach Kriegsende im April 1945 befand sich die städtische Infrastruktur in einem durch die in der Spätphase des Zweiten Weltkrieges eingetretenen Zerstörungen in einem katastrophalen Zustand. Die unmittelbare Nachkriegszeit bis etwa 1950 stand daher im Zeichen des "Wiederaufbaus". Der Wiederaufbau von Gebäuden in der österreichischen Nachkriegszeit fiel mit der Zeit der Alliierten Besatzung (1945 bis 1955) zusammen und stand mit dieser vor allem in der Anfangsphase in enger Beziehung. Er betraf die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, den Straßen- und Brückenbau sowie die Wiederinstandsetzung und ab 1947 auch den Wohnungsneubau.

Ausgangslage

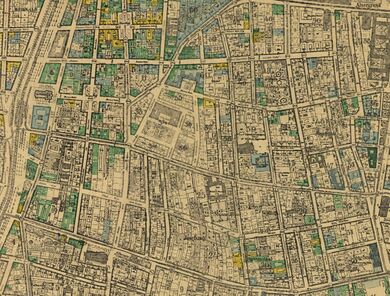

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten 41 Prozent der Wiener Gebäude in Groß-Wien Kriegsschäden durch Bombentreffer und den finalen Kampf um Wien erlitten, wobei durch die erst spät einsetzenden Bombenangriffe während des Krieges und den vergleichsweise kurzen Kampf um Wien nur 5,5 Prozent gänzlich zerstört waren. Der Großteil der Zerstörungen betraf Wohnhäuser. 50.024 Wohnungen waren schwer beschädigt, 36.851 völlig zerstört. Bei Kriegsende lagen rund 850.000 Kubikmeter Schutt und rund 200.000 Kubikmeter Kehrricht auf der Straße, außerdem bestanden zahlreiche Bombentrichter. 135 Brücken waren beschädigt oder zerstört worden. Schäden bestanden bei Strom-, Gas- und Telefonleitungen sowie bei Kanälen. Das Ausmaß der Zerstörungen unterschied sich je nach Bezirk. Prozentuell gesehen wiesen die Innere Stadt, die Leopoldstadt und Wieden am meisten Schäden auf; heftige Kämpfe hatten auch an den Nahtstellen Wiens – dem Gürtel, der Ringstraße, den Kais oder den Donaubrücken – stattgefunden. Im Vergleich dazu war in Ottakring und Hernals relativ wenig zerstört, in Mariahilf und der Josefstadt (Bombenschäden im 8. Bezirk – Josefstadt) waren am wenigsten Schäden entstanden.

- Bombenschäden an Gebäuden

Bombenschäden am Neuen Markt (11.4.1945)

Das durch einen Bombentreffer zerstörte Lux-Kino, 1945

Bombenschäden am Amalienbad, März 1946

Bombenschäden am Furtmüllerhof, April 1946

Albertinaplatz mit zerstörtem Philipphof, 25. August 1948

Schwere Kriegsschäden am Haus 1., Am Gestade 2-4, 24. April 1950

Die Umstände der Besatzungszeit beeinflussten die Politik und den Alltag in Wien maßgeblich, so auch den Wiederaufbau. Beispielsweise erschwerte die Teilung Wiens in vier Besatzungssektoren und einer Interalliierten Zone nach dem Zonenabkommen den Austausch der Sektoren untereinander, da diese besonders zu Beginn der Besatzungszeit streng voneinander getrennt wurden und schon die Überquerung der Besatzungsgrenzen eine Herausforderung darstellte.

- Wiederaufbau- und Schutträumungsarbeiten

Jugend am Werk, Hilfe beim Wiederaufbau, 1945

Sogenannte "Trümmerfrauen" bei Aufräumungsarbeiten im Oktober 1946

Aufräumarbeiten im Votivkirchenpark, 12. Mai 1948

Aufräumarbeiten im Votivkirchenpark, 12. Mai 1948

Verkehrsinfrastruktur

Um die Kommunikation innerhalb der Stadt möglichst rasch wiederherzustellen, standen die ersten Nachkriegsmonate im Zeichen der Schuttbeseitigung und der Einebnung der 418 Bombentrichter. Zu Schutträumarbeiten wurden schon anfänglich vor allem belastete Nationalsozialisten von der sowjetischen Besatzungsmacht zwangsverpflichtet, ebenso Schüler ab 14 und Studenten. Da es an Helfern fehlte, erging am 31. August 1945 ein Appell der Stadtverwaltung an alle Einwohner, sich an der "Schuttaktion" zu beteiligen. Durch diese Maßnahmen konnten bis zum Herbst 1945 die wichtigsten Verkehrswege wieder befahrbar gemacht werden. Ende 1945 waren 670.000 Kubikmeter Schutt beseitigt. Ab 1946 kamen verstärkt Maschinen und Laastkraftwagen der Alliierten bei der Schuttbeseitigung zum Einsatz, die 1947 zum Ende kam. Die meisten Bombentrichter konnten bis Ende 1946 geschlossen werden. Der Straßenbahnverkehr wurde am 29. April 1945 mit lediglich fünf Linien wieder aufgenommen, der der Stadtbahn teilweise am 27. Mai. Ende 1945 wurde die Hälfte des Straßenbahnnetzes wieder befahren, Ende 1946 alle Bezirke befahren, doch erst 1950 konnte der Vollbetrieb wiederhergestellt werden.

Ein großes Problem stellten die von den abziehenden deutschen Truppen gesprengten Brücken dar, von denen nur die Reichsbrücke und eine über den Donaukanal funktionsfähig geblieben war. Ihre Wiederherstellung genoss auch bei der sowjetischen Besatzungsmacht hohe Priorität. Daher waren etwa 15.000 sowjetische Pioniere im Einsatz, um die Brücken über Donaukanal und Donau wiederherzustellen. Ende August 1945 war als erste die Nordwestbahnbrücke wiedererrichtet worden. Weiters wurden provisorische Tragwerke an den Donaukanalbrücken und ein Fußgängersteg über die in der Donau liegende Floridsdorfer Brücke (Malinowskijbrücke) errichtet. Im Jahr 1946 waren schließlich die Friedensbrücke und Augartenbrücke repariert, 1947/47 wurde die Franzensbrücke erbaut. Es folgten die Aspernbrücke 1949/51 und die Marienbrücke 1950/53.

- Wiederaufbauarbeiten an Brücken

Die Ehrengäste überschreiten die Malinowskijbrücke am Tag der Eröffnung, 19, Mai 1946

Eröffnung der Rotundenbrücke, 30. Juni 1946

Wiederaufbauarbeiten an der Rotundenbrücke (1954)

Wiederaufbauarbeiten an der Rotundenbrücke (1954)

Ver- und Entsorgung und Energieversorgung

Die Zuleitungen der Wiener Hochquellenwasserleitung waren bei Kriegsende an elf Stellen unterbrochen. Durch die Gefahr der Ausbreitung von Seuchen konzentrierte das Stadtbauamt alle verfügbaren Kräfte auf den Tiefbau. Zuerst mit Provisorien konnte die Wasserversorgung bis Ende 1946 vollständig wiederhergestellt werden. Die ärgsten Schäden am Kanalnetz waren Ende 1947 behoben. Zwischen 1947 und 1951 wurde die Kläranlage Altmannsdorf-Hetzendorf errichtet, um die Wasserqualität in Donaukanal und Donau zu verbessern. Neben den normalen Müllanfall hatte die Müllabfuhr in den Jahren 1946 bis 1948 1,1 Millionen Kubikmeter Schutt zusätzlich zu entsorgen. Erst ab 1949 konnten Pferdemistwägen, die im Einsatz waren, durch Müllwägen aus heimischer Produktion ersetzt werden. Die Stromproduktion kam schrittweise in Gang, so am 17. April 1945 das E-Werk Simmering, am 16. Mai das E-Werk Engerthstraße. Bis Ende November 1945 konnten alle Bezirke mit Strom und Gas versorgt werden allerdings mit häufigen Unterbrechungen. Eine bedarfsdeckende Energieversorgung war ab 1950 gewährleistet.

Wohnungswiederaufbau

Die Wohnungsnot stellte nach dem Krieg eine der ganz zentralen Herausforderungen der Verwaltung Wiens dar. Daher bezog sich auch die erste amtliche Verordnung des Wiener Bürgermeisters Theodor Körner auf die Wohnraumbewirtschaftung. Diese regelte das Wohnungswesen amtlich, so dass nur das Wohnungsamt in der 1., Bartensteingasse 7 Wohnungen vergeben durfte. Ende 1947 waren über 31.000 Familien gemeldet, die eine Wohnung suchten. Die Wohnungsvergabe erfolgte nach einem Punktesystem, wobei die bevorstehende Räumung einer Wohnung, gesundheitsschädliche Wohnbedingungen, die Wohndichte, Kriegsversehrtheit, aber auch das politische Verhalten während der NS-Zeit Berücksichtigung fanden. Der Wiederaufbau von Häusern und Wohnungen wurde aus den Mitteln des Wiederaufbaufonds finanziert, der aus Wiederaufbauanleihen gespeist wurde. Mit der Errichtung der Per-Albin-Hansson-Siedlung-West im 10. Bezirk startete auch das kommunale Wohnbauprogramm der Zwischenkriegszeit wieder. Wenngleich bis 1956 50.000 neue Wohnungen errichtet wurden, konnte die durch den Krieg entstandene Bedarfslücke letztendlich erst in 1960er Jahren gedeckt werden.

- Wiederherstellung von Gemeindebauten und neues Wohnbauprogramm

Wiederherstellungsarbeiten nach Kriegsschäden am Metzleinstaler Hof (1949)

Per-Albin-Hansson-Siedlung-West, 9. Juli 1949

Karl-Marx-Hof im Wiederaufbau: Kriegsschäden im Bereich der Stiegen 40 und 42 (1949)

Hugo-Breitner-Hof im Bau (1950)

Mangel an Rohstoffen und LKWs

Die ersten Jahre des Wiederaufbaus wurden durch den Mangel an Bau- und Rohstoffen, Werkzeugen, Arbeitskräften und Transportmitteln erschwert. Deshalb ergaben sich bis Mitte 1946 kaum Fortschritte bei Wiederaufbau, so dass beispielsweise bis Mitte 1946 noch Schäden an rund 8000 Dächern in Wien bestanden. Der Mangel an qualifizierten Facharbeiterinnen und Facharbeitern kam durch die infolge von Kriegswirtschaft und Kriegsverluste entstandene Lücke am Arbeitsmarkt, die unsichere Sicherheitslage, die komplizierte Ernährungssituation und die existentiellen Schwierigkeiten auf. Besonders schwierig gestaltete sich der Wiederaufbau im Transportsektor, der jedoch für das Funktionieren Wiens erheblich war. Die Alliierten stellten LKWs zur Verfügung. Ein weiteres Problem für den Wiederaufbau stellte der anfangs noch desorganisierte Verwaltungsapparat dar.

- Übergabe von britischen Lastautos an die Gemeinde Wien

Bürgermeister Theodor Körner beim Handschlag, April 1946

Aufgrund des Mangels an Materialien und Rohstoffen rief Bürgermeister Theodor Körner zur Ressourcenschonung auf: Zuerst sollten Instandsetzungsarbeiten erledigt werden, bei denen bei geringstem Aufwand der größte Erfolg in Aussicht stand. In diesem Sinne agierte auch die dafür neu geschaffene Abteilung für ‘Kriegsschädenbehebung an Gebäuden‘ des Wiener Stadtbauamts, das eine wichtige Rolle bei der zentralen Koordination der Bauarbeiten einnahm. Auch die Enquete für den Wiederaufbau der Stadt Wien stellte eine wichtige Akteurin im Wiederaufbau dar. Nach dem von ihr erarbeitetem Programm teilten sich die Planungen der Rekonstruktion Wiens in drei Phasen: Das Sofortprogramm, das Wiederaufbauprogramm und das Zukunftsprogramm.

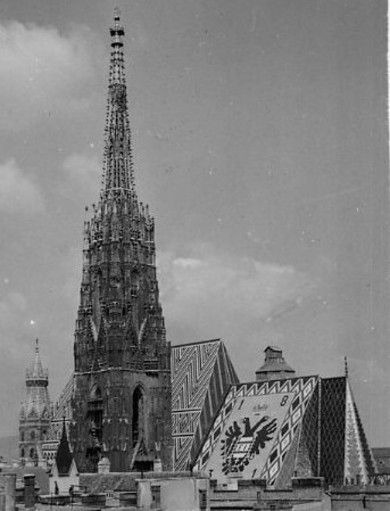

Öffentliche Gebäude und Sakralbauten

Eine Bedeutung im Wiederaufbauprogramm nahmen zudem Gebäude ein, die symbolhaft für Wien standen. Dies betraf beispielsweise den Stephansdom, dessen Dach während der letzten Kriegstage zerstört worden war (Stephansdombrand), aber auch die Staatsoper. Der Wiederaufbau des Stephansdoms unter Dombaumeister Karl Holey wurde zu einer Angelegenheit, die ganz Österreich bewegte. Bereits am 19. Dezember 1948 konnten im Langhaus – noch ohne Dach – wieder Gottesdienste gefeiert werden. Am 26. April 1952 erfolgte gemeinsam mit der Weihe der neuen Pummerin (am 27. April 1952 eingetroffen) die Domeröffnung durch Kardinal Theodor Innitzer. Beim Wiederaufbau der Staatsoper übernahm Erich Boltenstern die Neugestaltung des Zuschauerraums, der Stiegenaufgänge zwischen den Rängen, der Publikumsgarderoben und der Pausenräume in den oberen Rängen. Die Architekten Otto Prossinger und Felix Cewela restaurierten die Seitenfronten und den Marmorsaal, den gesamten Neubau der Bühne besorgte die Bauleitung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau in Eigenregie. Die restaurierte Staatsoper wurde am 5. November 1955 mit einer festlichen Aufführung wiedereröffnet.

- Zerstörter Stephansdom und Wiederaufbau

Ruine des Stephansdoms, 14. April 1945

Stephansdom: Brandschäden, 24. Juni 1945

Kardinal Theodor Innitzer bei der Entgegennahme der amerikanischen Spende zum Aufbau des Stephansdomes, 18.10.1945

Videos

Quellen

Literatur

- Gustav Bihl, Gerhard Meißl, Lutz Musner: Vom Kriegsende 1945 bis zur Gegenwart. In: Wien. Geschichte einer Stadt. Bd. 3: Von 1790 bis zur Gegenwart. Hg. Von Peter Csendes, Ferdinand Opll. Wien / Köln / Weimar: Böhlau Verlag 2006, S. 545-815, hier: 545, 547.

- Marcus Denk: Zerstörung als Chance? Städtebauliche Grundlinien, Leitbilder und Projekte in Wien 1945-1958. Duisburg / Köln: WiKu-Verlag 2008, S. 114 ff., 127, 138 ff.

- Karl Fischer: Die Vier im Jeep. Die Besatzungszeit in Wien 1945-1955. Wien: Wiener Stadt- und Landesarchiv 1985 (Wiener Geschichtsblätter, Beiheft 1/1985), S. 6.

- Ela Hornung, Margit Sturm: Stadtleben. Alltag in Wien 1945 bis 1955. In: Österreich 1945-1955. Gesellschaft, Politik, Kultur. Hg. von Reinhard Sieder, Heinz Steinert, Emmerich Tálos. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik 1995 (Österreichische Texte zur Gesellschaftskritik, 60), S. 54-67, hier: 57

- Gottfried Pirhofer, Kurt Stimmer: Pläne für Wien. Theorie und Praxis der Wiener Stadtplanung von 1945 bis 2005. Wien: Stadt Wien 2007, S. 26 f.

- Manfred Rauchensteiner: Kriegsende und Besatzungszeit in Wien 1945-1955. In: Wiener Geschichtsblätter 30. Wien: Verein für Geschichte der Stadt Wien 1975, S. 103.

- Johannes Sachslehner: Wien. Stadtgeschichte kompakt. Wien: Pichler Verlag 1998, S. 214.

- Karl Vocelka: Trümmerjahre Wien 1945-1949. Wien/München: Jugend & Volk o.J., S. 12 f.